近年、日本の深刻な人手不足を背景に、外国人労働者の受け入れ拡大が進められています。2019年4月に施行された特定技能制度は、より多くの外国人材を受け入れるための新しい在留資格として注目を集めています。

しかし、制度開始から数年が経過し、様々な課題や問題点が浮き彫りになってきました。本稿では、特定技能生を取り巻く現状を分析し 、制度の利点と課題、そして今後の展望について詳しく考察します。

- 1 特定技能制度について

- 2 特定技能生を雇用する4つのメリット

- 3 特定技能生を雇用する5つのデメリット

- 4 特定技能生受け入れにおける5つの問題点

- 5 特定技能生における問題の原因や背景

- 6 特定技能生の受け入れで起こる具体的なトラブル4選

- 7 特定技能生がすぐに転職するリスクは?

- 8 特定技能生の適性な給与は?

- 9 特定技能生の問題に受入企業はどう対応すべきか?

- 10 まとめ

特定技能制度について

特定技能制度は、深刻化する人手不足に対応するため、新たな外国人材の受け入れの枠組みとして創設されました。従来の技能実習制度とは異なり、より実践的な即戦力となる人材の確保を目指しています。この制度により、特定産業分野における人材確保の新たな選択肢が生まれましたが、同時に様々な課題も浮上しています。

特定技能制度の概要と目的

特定技能制度は、人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材に、就労を目的とした新たな在留資格を付与する制度です。

特定技能1号と2号の2種類があり、1号は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け、2号は熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けとなっています。この制度により、より実践的かつ即戦力となる人材の受け入れが可能となりました。

特定技能制度と技能実習制度との違い

特定技能制度と技能実習制度は、どちらも外国人労働者を日本に受け入れるための仕組みですが、その目的や内容においていくつか大きな違いがあります。主に「目的」「労働条件」「転職の可否」において異なる特徴を持っています。

目的の違い

技能実習制度は、主に発展途上国の技能移転を目的とした制度です。このため、特定技能生は一時的な労働力として受け入れられ、その後母国で得た技術を活かして働くことが期待されています。一方、特定技能制度は、日本の人手不足を解消するための労働力確保を目的としており、特定技能生ではなく即戦力となる人材を受け入れます。

労働条件の違い

技能実習生は、日本での労働条件が日本人と比べて劣る場合が多いです。給与も低めで、待遇面での問題が指摘されています。特定技能制度では、給与面でも日本人と同等以上の待遇が求められ、より労働者の権利が保護される仕組みが導入されています。特定技能1号は、より高度な技能を要するため、賃金や労働環境も改善されています。

転職の可否

技能実習制度では転職が原則認められていません。特定技能生が途中で転職した場合、その資格を失うことになります。しかし、特定技能制度では、一定の条件のもとで転職が認められており、労働市場での流動性が高いという特徴があります。このため、特定技能制度は労働者の自由度が高く、業務に適した職場を選ぶことができるのです。

これらの違いにより、特定技能制度はより労働市場に適した人材を確保し、企業にとっても安定した労働力を得るための重要な選択肢となっています。

特定技能生の受け入れ状況

特定技能生の受け入れは、制度開始以降、着実に増加傾向にあります。特に、製造業、農業、飲食料品製造業、外食業などの分野で多くの受け入れが行われています。これらの業界では、日本の労働力不足を補うために外国人労働者が不可欠な存在となっています。

業種別受け入れ状況

製造業や農業などは特に多くの外国人労働者を受け入れており、これらの業界での受け入れは顕著です。特に、農業では収穫作業や施設管理など、製造業では組立や加工業務での需要が高いです。これらの分野では、特定技能生が重要な役割を果たしています。

国別受け入れ状況

受け入れの多くは、ベトナム、インドネシア、フィリピンなどの国々からの特定技能生によって支えられています。これらの国々からは、日本語能力が高く、業務に必要な技能を持つ人材が多く、企業側の受け入れ態勢に適しているとされています。

受け入れ数の課題

当初の目標値と比較すると、受け入れ数は予想を下回っており、特定技能生の受け入れには依然として運用面での課題が残っています。具体的には、求人と応募者数のミスマッチや、受け入れ企業の制度理解の不足などが問題となっています。これらの課題に対しては、制度の改善や企業の理解促進が求められています。今後も、特定技能生の受け入れをより効率的に行うために、企業の支援体制や受け入れ環境を整えることが必要です。

特定技能生を雇用する4つのメリット

企業が特定技能生を雇用する際には、いくつかの明確なメリットがあります。人材不足に悩む企業にとって、即戦力となる人材を確保できる可能性が高く、経営戦略上重要な選択肢となっています。

日本語能力が高く、即戦力人材として雇用できる

特定技能生は、入国前に一定以上の日本語能力試験(N4相当以上)に合格していることが求められます。これにより、基本的なコミュニケーションが可能な状態で就労を開始できます。また、多くの場合、技能試験も合格しているため、業務に関する基本的な知識や技能を持っています。そのため、入社後の研修期間を最小限に抑えることができ、比較的早い段階から戦力として活躍することが期待できます。

日本語能力

特定技能生は、日本語能力が求められるため、入国前に基本的な日本語を理解していることが前提の為、職場での円滑なコミュニケーションが可能になります。

即戦力としての活用

特定技能生は、すでに一定の技能や知識を持っており、業務に対する理解が深いため、即戦力として企業に貢献できます。特に、製造業や介護業界などの人手不足が深刻な分野では、すぐに業務に入ってもらえる点が大きなメリットです。

研修期間の短縮

日本語能力や技能試験の合格により、企業側は入社後の研修期間を短縮できる為、すぐに業務に従事できるため、生産性が向上します。特定技能生の雇用は、企業にとって非常に効果的な手段であるといえます。

フルタイム雇用として、人材不足を補填できる

特定技能生は、フルタイムの正社員として雇用することができます。パートタイムやアルバイトの採用が難しい職種や、シフト制の勤務が必要な業種において、安定した労働力として期待できます。特に、深刻な人手不足に悩む製造業や介護分野では、貴重な戦力となっています。労働時間や勤務シフトの調整も、日本人従業員と同様に柔軟に対応することが可能です。

フルタイム雇用

特定技能生は、フルタイムで正社員として雇用できる為、企業は安定的な労働力を確保でき、業務の継続性を保つことができます。特に、パートタイム労働者を採用しづらい業種において、フルタイムで働く特定技能生は大きな利点となります。

シフト制勤務

多くの業界でシフト勤務が必要とされますが、特定技能生はそのシフト調整にも柔軟に対応できます。これにより、企業は急な人手不足にも迅速に対応できるため、業務の停滞を防ぐことができます。

製造業や介護分野での活躍

深刻な人手不足が続く製造業や介護分野では、特定技能生が重要な役割を果たしています。これらの分野では、労働力が不足しているため、特定技能生の採用が大きな助けとなり、効率的な業務運営をサポートします。特定技能生をフルタイムで雇用することで、企業は労働力を安定的に確保でき、長期的な成長に寄与することができます。

問題状況にあわせて人数制限なく受け入れられる(介護・建築を除く)

特定技能生を受け入れる際、ほとんどの業種では人数制限が設けられていません。この柔軟性により、企業は自社の人材ニーズに応じた人数を確保することができ、労働力不足を解消しやすくなります。特に、製造業や飲食業、農業などの分野では、安定した労働力の確保が可能です。しかし、介護や建設分野では制限が設けられているため、業界ごとに異なる点に注意が必要です。

業種別の人数制限

多くの業種では、特定技能生の受け入れ人数に制限がない為、企業は必要な分だけ特定技能生を受け入れることができ、労働力の確保を柔軟に行えます。特に人手不足が深刻な業界では、この特典が大きなメリットとなります。

介護・建設分野の制限

介護業界や建設業界では、特定技能生の受け入れ人数に制限があるため、企業はこの制約を考慮しながら人材配置を行う必要があります。例えば、介護分野では一定の基準を満たす人数のみ受け入れが可能で、規模の大きい施設などでは別途対策が必要です。

企業規模や業務内容に応じた受け入れ

企業規模や業務内容によって、受け入れ可能な人数が変わります。例えば、大規模な企業では多くの特定技能生を受け入れることができる一方、小規模な企業では少人数での受け入れが求められることもあります。企業は自社のニーズに合わせて、適切な人数を受け入れることが重要です。

この柔軟な人数受け入れの仕組みは、企業にとって非常に有益であり、労働力確保の一助となっています。ただし、特定技能生を受け入れる際には、業界ごとの制限をしっかりと理解し、適切な人数を受け入れるようにしましょう。

特定技能2号への移行で5年以上の雇用が可能

特定技能生の雇用期間は、特定技能1号と特定技能2号の2つの資格によって異なります。特定技能1号の在留期間は最長5年ですが、特定技能2号に移行することで、さらに長期的な雇用が可能になります。特定技能2号は、熟練した技能を要する分野で働く人々に与えられる資格で、これにより、企業は5年以上の安定した労働力を確保できることになります。

長期的な雇用の利点

特定技能2号への移行は、特定技能生にとって、長期的な雇用の確保を意味します。これにより、企業は熟練した技能を持つ労働者を長期間雇用することができ、業務の継続性が確保されます。特に、専門的な技術や知識を必要とする業務においては、この安定した人材活用が重要です。

技能の向上と人材育成

特定技能2号に移行した特定技能生は、5年以上の雇用が可能なため、企業はその技能をさらに高めるための教育や訓練を提供し、成長を促すことができます。これは、特定技能生にとってもキャリアの向上に繋がり、企業にとっては更なる価値を生み出す結果となります。

特定技能1号から2号への移行条件

特定技能2号への移行には、一定の条件があります。具体的には、一定の技能を証明する試験に合格することが求められます。この条件をクリアすることで、特定技能生はより高い資格を取得し、長期間日本で働くことができます。このように、特定技能2号への移行により、企業は熟練した人材を長期間雇用できることになり、安定した労働力を確保することができます。

特定技能生を雇用する5つのデメリット

特定技能生を雇用する企業には、いくつかのデメリットがあります。これらのデメリットを理解し、適切な対策を講じることが、成功的な雇用へと繋がります。

特定技能制度への理解が必要がある

特定技能生を受け入れるためには、受入企業が特定技能制度について十分に理解し、適切な管理体制を整える必要があります。企業側は制度の要件や規則を遵守するために、社内での体制整備や担当者の育成が必要です。また、制度に関する変更や更新にも常に注意を払い、継続的な学習と対応が求められます。

制度理解の重要性

企業が特定技能制度を正しく理解しなければ、意図せぬ法令違反や管理ミスが生じる恐れがあり、特定技能生との信頼関係が損なわれる可能性もあります。

準備と投資が必要

受け入れ企業は、特定技能生を適切に管理するために、体制整備や担当者教育に相応の投資を行う必要があります。特に中小企業では、専門的な知識を持った担当者が不足している場合もあるため、その対応が課題となります。

(特定技能1号の場合)最長5年で帰国する

特定技能1号の在留期間は最長5年であり、この期限が到来すると原則として特定技能生は帰国することになります。これは企業にとって長期的な人材活用が難しくなるという課題を生む可能性があります。

短期的な活用になりがち

特定技能1号の期間が終了するたびに特定技能生が帰国するため、企業側は人材の入れ替えを想定して採用計画を立てなければなりません。また、業務の継続性が確保できるよう、技能の伝承や研修体制を整備する必要があります。

教育や引継ぎの負担

特定技能生が帰国する度に、新たな特定技能生の教育や引継ぎを行う必要があるため、企業にはその負担が増加します。特に、長期的に働くことを期待している業務や技術分野においては、この負担が大きな課題となります。特定技能生の雇用にはいくつかのデメリットがありますが、適切な理解と対策を講じることで、これらの課題を乗り越え、成功的な雇用につなげることが可能です。

転職されてしまうリスクがある

特定技能制度では、一定の条件下で転職が認められているため、特定技能生がより良い待遇を求めて転職するケースが増加しています。この転職の自由度が、企業側にとってはリスクとなることがあります。

転職が可能な状況

特定技能生は、一定の条件が整えば同一業種内での転職が認められている為、賃金や労働条件の良い企業への移動が発生しやすくなっています。特に、待遇の改善を求める特定技能生が転職を検討する際、企業側はその人材の流出を防げない場合があります。

企業側のリスク

企業が人材育成に時間やコストをかけて投入しても、その成果を十分に活用できないというリスクがあります。転職が可能なため、実習生が途中で退職し、他の企業で新たに経験を積む可能性があるのです。企業は再度、新たな人材を採用し育成する必要が生じるため、労力と経済的コストが無駄になることがあります。

業務の継続性への影響

転職による退職は、企業の業務の継続性に深刻な影響を与えることがあります。特に、技術や業務の特性上、熟練度が必要な職場では、人材が急に抜けることが業務運営に大きな負担をかけることになり、業務の遅延や生産性の低下が生じるリスクが増します。企業は、特定技能生が転職を考えないよう、労働条件の改善やキャリアパスの提供、または人材の定着を促す取り組みが必要で、転職されるリスクを最小限に抑えるための戦略が、今後ますます重要になるでしょう。

技能実習生よりも給与が高い

特定技能生の給与は、通常、日本人と同等以上の待遇が求められます。同じ業務を行う日本人従業員との給与均衡を保つ必要があり、企業にとっては人件費が高くなる傾向があります。

給与水準の違い

特定技能生は、給与面でも日本人従業員と同等の条件が求められるため、従来の技能実習生よりも給与が高くなり、特定技能制度では、一定以上の給与水準が義務付けられています。従業員のモチベーションや労働環境の向上が期待されますが、企業側はその分、より高い人件費を負担することになります。

人件費の増加

企業が特定技能生を雇用する際、日本人と同等の待遇を提供するため、従業員の給与が高くなります。特に従来の技能実習生よりも高い給与を設定する必要がある為、企業の人件費が増加し、コスト管理が一層重要になります。

昇給・賞与の制度設計

特定技能生は、昇給や賞与についても適切な処遇が求められます。企業は、給与の引き上げだけでなく、福利厚生や賞与の提供を通じて、実習生が長期的に働く意欲を高める必要があります。これらの制度設計は、実習生の定着率を向上させ、企業にとって安定した労働力を確保するために不可欠です。

企業にとっては、特定技能生を採用する際の人件費の増加が問題となる場合がありますが、それでも労働市場での競争力を維持するためには、高い給与と処遇を提供することが求められます。

技能実習生よりも応募数自体が多くない

特定技能制度は比較的新しい制度であり、技能実習制度と比べるとその認知度が低く、応募者数が限られた状況です。特に、日本語能力や技能試験などの要求が高いため、候補者の絶対数が少なくなりがちです。

制度の認知度の低さ

特定技能制度は2019年に施行されたばかりであり、技能実習制度に比べてまだ認知度が低いので、外国人労働者を対象にした情報の提供が遅れがちな上、応募者が集まりにくい状況が続いています。

日本語能力や技能試験のハードル

特定技能制度では、候補者に対して日本語能力試験や技能試験の合格を求めるため、特に低技能分野においては応募者数が少ないことが課題となります。特に、N4以上の日本語能力や特定の業界に対する専門知識が求められるため、これに合格できる人材は限られています。

候補者数の制限

制度開始から間もないことも影響して、特定技能生としての募集に対する応募数が予想以上に少ないという現象が起きています。特に外国人労働者の受け入れを進めるためには、候補者が増加し、受け入れ企業のニーズに応えられるように支援が必要です。一方で、特定技能制度はまだその応募者数に限界があり、特に企業側にとっては、人材確保が困難になることがあります。

特定技能生受け入れにおける5つの問題点

特定技能生の受け入れには、さまざまな構造的な問題が存在しています。これらの問題を理解し、適切な対策を講じることが制度の健全な運用には不可欠です。以下では、その主な問題点について詳しく見ていきます。

低賃金・未払い問題

特定技能生の労働条件に関する問題として、最も深刻なのが賃金に関する問題です。法令上では、日本人と同等以上の待遇が求められているにもかかわらず、実際には最低賃金近くでの雇用や、残業代の未払いなどの問題が報告されています。

残業手当の不適切な計算や未払い

多くの特定技能生が、実際には法定の残業手当が支払われていないケースが見受けられます。日本の労働基準法では、労働時間外で働いた場合、適切な残業手当を支払うことが義務付けられていますが、これが守られていないことが多くあります。

各種手当の未支給

特定技能生には住宅手当や食費手当が支給されるべき場合がありますが、これらが実際に支払われないケースも存在しています。この問題は、特定技能生が生活困難に陥る要因となり、生活の質を著しく低下させます。

賃金控除の不適切な運用

賃金からの控除について、実習生に説明されていない、または不適切に控除されていることがあります。例えば、契約時には示されていない理由で賃金が減額される場合もあります。

契約時の給与条件と実際の支払額の相違

特定技能生は、日本に来る前に給与条件が示されますが、実際に支払われる金額はしばしば異なることがあり、労働者は不安や不満を感じることが多く、職場の信頼関係が損なわれる原因となります。

これらの問題は、労働基準監督署による是正勧告の対象となるだけでなく、特定技能生の労働意欲の低下や、転職・失踪のリスクを高める要因となっています。また、未払いの賃金問題が深刻化すると、制度への信頼も損なわれ、外国人労働者の受け入れに対するネガティブな影響を与えることになります。

労働環境の悪化と過重労働

特定技能生の労働環境に関する問題は深刻であり、特に過重労働が大きな課題となっています。多くの場合、人手不足を補うために特定技能生が受け入れられますが、その結果として、過剰な労働時間や不適切な労働条件が強いられるケースが少なくありません。具体的な問題として、次のような事例が挙げられます。

法定労働時間を超える恒常的な残業

特定技能生は、しばしば法定労働時間を超えて働くことを求められていて、長時間働かされることが常態化し、疲労や健康への影響が懸念されています。残業手当が適切に支払われない場合もあり、このような状況は実習生のモチベーションや満足度の低下を引き起こします。

休日労働の常態化

定められた休日にも関わらず、実習生が働かされるケースが増えています。休日労働が常態化することにより、仕事とプライベートのバランスが取れなくなり、実習生の精神的・肉体的な健康に悪影響を及ぼします。

適切な休憩時間の未確保

実習生が長時間働く中で、休憩時間が適切に取れないことも問題となっています。法律では、一定の労働時間を超えた場合、休憩を与えることが義務付けられていますが、現場ではそれが守られないことが多くあります。

労働安全衛生基準の不遵守

労働安全衛生基準が守られていないケースも見受けられます。適切な労働環境が整備されていない場合、事故や健康障害が発生するリスクが高まる上、労働災害や職場での不調が増加する可能性があり、実習生の安全確保が不十分だと言えます。

これらの問題は、実習生の健康や安全に重大な影響を与えるだけでなく、企業にとっても労働災害のリスクを高め、法的なトラブルに発展することもあります。過重労働の改善は、特定技能生制度の健全な運営に不可欠な要素であり、企業と政府は適切な対策を講じる必要があります。

失踪問題

特定技能生の失踪は、近年、制度運営において深刻な課題となっています。多くの失踪は、実習生が契約した労働条件と実際の状況の違いや、過重労働によるストレス、職場環境の問題など具体的には以下のような要因が影響しています。

契約時に合意した労働条件と実態の乖離

多くの実習生が日本に来る前に契約した労働条件と、実際の労働環境に大きなギャップがあることが失踪の原因となっています。

過重な労働負担による精神的・肉体的ストレス

労働時間が長く、休憩や休日が不十分であることが原因で、実習生が過度なストレスを感じている場合があります。精神的・肉体的な疲労が積み重なると、仕事を続ける意欲が失われ、失踪を選択するケースが増えます。

職場での人間関係のトラブル

職場での人間関係の摩擦や言語・文化の違いによるストレスが、特定技能生にとって大きな負担になります。特に、コミュニケーションの不安や誤解が原因で職場環境が不安定になると、特定技能生は退職を考え、最終的に失踪することがあります。

より高給な非正規雇用への誘引

実習生の中には、日本での待遇に不満を抱え、より良い待遇を求めて不法就労に走る者も少なくありません。特定技能生が非正規雇用に転職するケースでは、賃金が高い仕事を求めて失踪することがあり、この状況が問題を悪化させています。失踪者の多くは、非正規滞在者として不法就労に従事するケースが増加しており、このような実習生が増えると、社会問題に発展する可能性があります。

企業側は、失踪を防ぐために労働条件の透明化、過重労働の防止、職場環境の改善に取り組む必要があります。また、制度の改善や実習生とのコミュニケーションの強化が重要です。

言語・文化の壁と適応困難

特定技能生にとって、日本の職場環境における言語や文化の違いは大きな挑戦となっています。特に、日本語能力試験N4以上の合格が求められていますが、実際の業務においては、言語だけでなく文化的な要素が深刻な問題を引き起こすことがあります。

言語の課題

日本語を学ぶことが必須ですが、実際の職場では以下のような言語の壁が顕在化します。

専門用語や業界特有の表現の理解

日本語を理解していても、特定の業界で使用される専門用語や技術的な言葉の理解には苦労することが多いです。

緊急時や非定型的な状況での意思疎通

緊急事態や通常とは異なる状況においては、指示が難解になり、意思疎通に時間がかかることがあります。

文化の課題

日本特有の文化や商習慣に適応することも、特定技能生にとって大きなハードルです。

日本特有の商習慣や職場文化への適応

日本の職場には、独自の商習慣や礼儀、ルールが多く、特に外国から来た特定技能生には理解しづらいことがあります。

暗黙の了解や空気を読む文化への対応

日本の職場では、「空気を読む」ことが求められますが、言葉に出さずに伝えられる意図を汲み取ることは、特に言語が不十分な場合には難しいです。

言語・文化の壁が引き起こすリスク

これらの言語と文化の壁は、業務効率の低下や安全管理上のリスクにもつながります。特に、製造業や建設業では作業指示の誤解が、重大な事故を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。これらの課題は、業務効率や安全性に大きな影響を与える可能性があるため、解決策の模索が必要です。

参照元: 公益社団法人東京労働基準協会連合会 「外国人労働者安全衛生管理の手引き」

監理団体・送り出し機関側の管理問題

特定技能生の受け入れにおいて、監理団体や送り出し機関の管理体制に関する問題が深刻です。これらの機関は、特定技能生が日本での生活を円滑に始められるよう支援する役割を担っていますが、実際には様々な管理上の問題が発生しています。

不適切な手数料徴収

一部の送り出し機関は、特定技能生から高額な手数料を不正に徴収している場合があります。このような徴収は、特定技能生が経済的に困窮する原因となり、その後の生活や労働意欲に悪影響を及ぼします。

契約内容の説明不足

多くの送り出し機関は、特定技能生に対して契約内容を十分に説明しないまま契約を結んでしまうことがあります。特に、契約内容が母国語で説明されない場合、誤解が生じやすく、労働条件や待遇に対する不満が後に問題となることがあります。

事前教育・研修の質のばらつき

事前教育や研修の質もばらつきがあり、十分に準備が整っていない特定技能生が日本に到着することがあります。このような場合、労働現場でのトラブルや文化的な適応の困難さが増すことが予想されます。

トラブル発生時の支援体制の不備

特定技能生が日本で問題に直面した場合、送り出し機関からのサポートが不十分であることが多く、特定技能生が困難な状況に陥ることがあります。支援体制が整っていないと、特定技能生が孤立し、失踪する原因となることがあります。

問題の影響と解決策

これらの管理問題は、特定技能生の経済的負担を増加させるだけでなく、失踪や労働意欲の低下といった問題にもつながります。監理団体や送り出し機関の管理体制の改善は、特定技能生が適切な支援を受けるために重要な課題です。

適正な手数料の徴収、契約内容の明確化、質の高い教育体制の確立、そして効果的な支援体制の構築が求められます。これらの問題が解決されない限り、特定技能生が適切な支援を受けられず、失踪などの深刻な問題を引き起こす可能性が高くなります。

参照元URL: 厚生労働省「令和5年外国人雇用実態調査の結果を公表します」

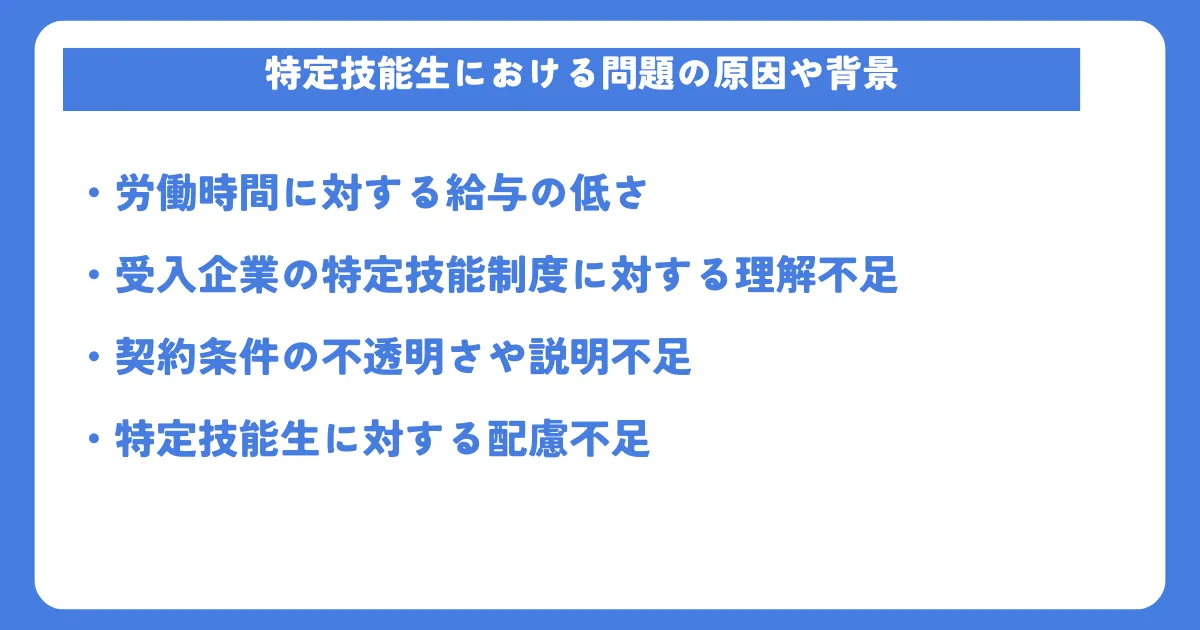

特定技能生における問題の原因や背景

問題の根本的な原因を理解し、適切な対策を講じることが重要です。以下では、主要な問題の原因と背景について詳細に分析します。

労働時間に対する給与の低さ

特定技能生の給与に関する問題は、多くの要因が複雑に絡み合っています。特に、給与が業界全体の水準より低いことが大きな課題となっています。特定技能生は、長時間働くことが求められる場合が多いにもかかわらず、その労働に見合った給与が支払われていないケースが多いです。

業界全体の賃金水準の低さ

多くの業界、特に製造業や農業では、全体的に賃金水準が低い傾向にあります。特定技能生は、このような低賃金で働かざるを得ない場合が多く、その結果として生活の質が低下することがあります。

企業の人件費抑制圧力

企業は人件費を抑えるために、特定技能生の給与を低く設定することが一般的です。これは、企業側のコスト削減が目的ですが、その反面、特定技能生にとっては不公平感が生じ、モチベーションの低下を招く原因となります。

残業手当の適切な計算・支払いの不徹底

多くの特定技能生が過剰な残業を強いられていますが、残業手当の計算や支払いが不適切であることが報告されています。これにより、実際に働いた時間に対する対価が正しく支払われないという問題があります。

各種手当や福利厚生制度の未整備

企業によっては、特定技能生に対する各種手当(交通費や食費)や福利厚生制度が未整備である場合があります。これは、特定技能生の生活がさらに厳しくなり、結果として離職や失踪を引き起こす要因となっています。

実態調査によると、特定技能生の平均月収は、同業種の日本人労働者と比較して約15-20%低い水準にとどまっているケースが多く報告されています。この給与格差は、特に中小企業において顕著に見られる傾向があります。

参照元: 厚生労働省「令和5年外国人雇用実態調査の結果を公表します」

受入企業の特定技能制度に対する理解不足

多くの受入企業において、特定技能制度に対する理解が不十分であり、その結果として様々な問題が発生しています。特に、中小企業では以下のような課題が顕著に見られます。

在留資格の期限や更新手続きに関する認識不足

特定技能生の在留資格には期限があり、更新手続きが必要ですが、多くの企業ではその手続きを適切に行わず、期限を過ぎてしまうことがあります。このような管理不足は、特定技能生の滞在や労働環境に問題を引き起こし、法的トラブルを招くことがあります。

雇用条件や労働関係法令の適用に関する誤解

企業側が特定技能制度の法的要件や特定技能生の労働条件に関して誤った理解をしている場合、適切な労働条件を提供できないことがあります。

制度上の義務や禁止事項についての理解不足

受入企業が特定技能生に対する義務や禁止事項を正確に理解していない場合、意図しない法令違反が発生することがあります。

支援計画の策定・実施における不備

特定技能生の支援計画の策定やその実施において、企業が十分に対応できていないケースがあります。これにより、特定技能生が日本の職場環境に適応できず、孤立や不満を感じることが増え、結果として失踪や離職を引き起こす原因となることがあります。特に中小企業では、専門的な知識を持った担当者がいないことや、制度の理解が表面的であることが多く、これが問題の根本的な原因となっています。

このような理解不足は、法令違反や信頼関係の構築の障害となるだけでなく、特定技能生の満足度や企業の評判にも悪影響を与えるため、早急な改善が求められます。この理解不足が進むと、法令違反や信頼関係の破綻を引き起こし、特定技能生の労働環境や企業の評価に悪影響を及ぼす可能性が高くなります。

参照元URL: 厚生労働省「令和5年外国人雇用実態調査の結果を公表します」

契約条件の不透明さや説明不足

特定技能生を雇用する際、契約条件の不透明さや説明不足は深刻な問題となっています。具体的な問題点としては以下のような事例が報告されています。

労働条件の詳細が明確に文書化されていない

特定技能生が何を期待できるか、どのような待遇を受けるのかが文書で明確に示されていないことが多いです。これにより、実際に働き始めてから労働環境に対する不満が生じることがあります。

母国語での説明や翻訳文書の提供が不十分

日本語に不安がある特定技能生に対して、契約内容や業務内容が母国語で十分に説明されない場合、理解に誤解が生じることがあります。言語の壁が障害となり、仕事の内容や契約条件について誤解が生じることが多いです。

各種控除項目の根拠が不明確

給与から差し引かれる税金や社会保険料などの控除項目が、具体的にどのように計算されているのか、明確に示されていないことが問題です。これにより、特定技能生は手取り給与が予想よりも少ないと感じ、経済的な不安を抱えることになります。

昇給や賞与の基準が曖昧

どのような条件で昇給や賞与が支給されるのか、その基準が曖昧であると、特定技能生は将来の待遇に対する不安を感じやすくなります。これが原因で、モチベーションの低下や不満が募ることがあり、これらの不透明さは、特定技能生の不安や不満を招く主要な原因となっています。

特に、来日前に提示された条件と実際の労働条件との間に相違がある場合、深刻なトラブルに発展することが少なくありません。適切な契約内容とその説明は、特定技能生との信頼関係を築くために不可欠です。

特定技能生に対する配慮不足

特定技能生に対する配慮不足は、現場で深刻な問題として指摘されています。特に、特定技能生が職場で直面する困難は、以下のような点に集約されています。

文化的・宗教的な習慣への無理解

特定技能生は、日本の文化や宗教に適応する必要がありますが、受け入れ企業側がその重要性を理解していないことがあります。例えば、特定の宗教の行事や食事制限、または文化的な背景に配慮した対応がなされていない場合、特定技能生は職場での孤立感を感じることがあります。

メンタルヘルスケアの不足

特定技能生が抱えるストレスや精神的な負担は無視されがちです。言語の壁や異文化への適応、仕事の過重労働などからくるメンタルヘルスの問題に対して、十分なケアが提供されていないことが多く、職場での不満やモチベーションの低下、さらには労働意欲の減少につながります。

生活支援体制の不備

特定技能生が日本に来た際、生活に関するサポートが不足している場合があります。住宅の手配、交通手段の確保、日常生活に必要な手続きのサポートが不十分なため、特定技能生は生活面でも不安を抱えることが多いです。これにより、仕事のパフォーマンスにも影響を与えることがあります。

キャリア育成計画の欠如

特定技能生が自分のキャリアについて考えた時、将来の成長の機会やスキルアップのためのサポートが不足していることがあります。受け入れ企業が特定技能生のキャリアをサポートする体制が整っていないと、特定技能生は将来に希望を持てず、仕事に対するモチベーションが低下する可能性があります。特に、日本の職場文化に適応することをすべて特定技能生側の責任としてしまう企業が多く見られます。

特定技能生が感じる孤立感やストレスに対して、受け入れ企業側が積極的にサポートを提供しないことが、職場での問題を悪化させる原因となっています。この配慮不足が改善されない限り、特定技能生の定着率や仕事に対する満足度が低下し、結果として企業の生産性にも悪影響を及ぼすことになります。

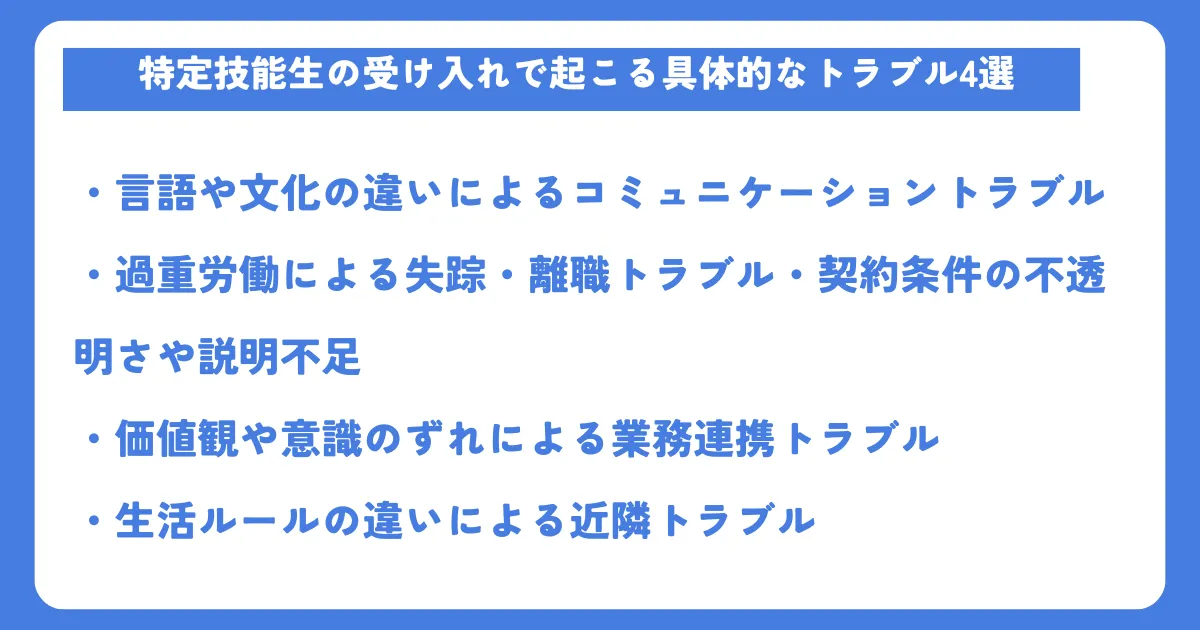

特定技能生の受け入れで起こる具体的なトラブル4選

特定技能生を受け入れる際、実際の現場で発生する具体的なトラブルにはさまざまな要因があります。特に言語や文化の違い、労働環境などが影響し、予期しない問題を引き起こすことがあります。以下は、よく見られるトラブルとその対応策を紹介します。

言語や文化の違いによるコミュニケーショントラブル

コミュニケーションに関する問題は、特定技能生が直面する大きな障害で、特に言語や文化の違いからくるトラブルが多く報告されています。以下の場面で問題が発生しやすいです。

作業指示の誤解による生産ミス

特定技能生が作業指示を誤解した場合、生産ラインにミスが生じることがあります。例えば、言葉のニュアンスや専門用語の理解不足が原因で、指示通りに作業を進められないことがあります。

安全管理に関する重要情報の伝達不足

緊急時や危険作業に関する指示がうまく伝わらないことがあります。特に、日本語の理解が不完全な場合、重要な安全情報が特定技能生に正確に届かない可能性があります。

緊急時の対応における意思疎通の混乱

事故や緊急事態が発生した場合、迅速で正確な対応が求められますが、言語の壁や文化的な違いから、意思疎通が遅れ、状況が悪化する可能性があります。

日本特有の敬語や謙譲語の使用における混乱

日本語の敬語や謙譲語に不慣れな場合、職場での会話が誤解を招くことがあります。特定技能生が上司や同僚に対して適切な言葉を使えないと、職場内での信頼関係が築けなくなることがあります。

これらのトラブルを解決するためには、事前に十分な日本語教育を行い、業務に必要な専門用語や緊急時の対応方法を指導することが重要です。また、文化的な違いを理解し、柔軟に対応できる体制を整えることが求められます。

過重労働による失踪・離職トラブル

過重労働に起因する問題は、特定技能生の労働環境における深刻な課題の一つです。長時間労働や休日出勤の常態化、過剰な業務負担などが実習生に多大な負担をかけ、健康状態に悪影響を及ぼしています。このような環境は、実習生のモチベーション低下や、最終的には失踪に繋がるケースが増加しています。具体的な事例として以下の問題があります。

慢性的な長時間労働による健康被害の発生

特定技能生の多くが、長時間にわたる労働を強いられています。このような働き方は身体的にも精神的にも大きな負担をかけ、健康に悪影響を及ぼす原因となります。実習生が慢性的な疲労を感じ、健康問題を抱えることが多く見られます。

休日出勤の常態化による心身の疲労蓄積

休日の出勤が常態化している企業も少なくなく、これが心身の疲労をさらに積み重ねる要因となっています。疲労が蓄積することで、仕事への意欲が低下し、最終的に離職や失踪を選ぶ実習生が増えています。

人手不足を理由とした過剰な業務負担

人手不足を理由に、実習生に対して過剰な業務負担がかけられることがあります。これにより、実習生は業務をこなすために必要以上の時間を働かされ、体力的にも精神的にも限界に達してしまう場合があります。

労働時間管理の不徹底による残業代未払い

労働時間の管理が適切に行われていない事業所も存在し、特定技能生は残業代が支払われないまま働き続けることになります。残業代の未払い問題は、特定技能生の不満や不信感を招き、結果として離職や失踪につながることがあります。これらの問題は、特定技能生の健康とモチベーションを損なうだけでなく、企業側にも多くのリスクをもたらします。

労働基準監督署の調査によると、特定技能生を受け入れている事業所の約30%で、労働時間に関する法令違反が確認されています。企業は適切な労働時間管理を徹底し、過重労働を防ぐための措置を講じることが必要です。また、実習生の健康管理や労働環境改善に取り組むことが、問題の解決に繋がります。

価値観や意識のずれによる業務連携トラブル

特定技能生が日本の職場で業務を行う際、しばしば価値観や意識のずれが原因となる業務連携のトラブルが発生します。これには、仕事に対する責任感や品質意識の違い、チームワークに関する認識の違い、時間管理や納期に対する意識の差異、そして報告・連絡・相談(報連相)の習慣の違いなどが含まれます。特に、日本の職場文化には、細部まで配慮することや、報連相の重要性が強調されることが多く、これらの違いが障害となることがあります。

仕事に対する責任感や品質意識の相違

日本の企業文化では、仕事に対する責任感や品質の維持が非常に重要視されますが、これが他国の文化では必ずしも同じように強調されているわけではありません。そのため、特定技能生が品質基準に対する理解が不足していたり、納期に対する認識が違ったりすることがトラブルの原因となることがあります。

チームワークや協力体制における認識の違い

日本の企業では、チームワークや協力体制を重視する傾向がありますが、特定技能生が異なる文化で育った場合、この協力の仕方やチーム内での役割分担に違いが生じることがあります。これが原因で、業務が円滑に進まないことがあるため、職場内でのコミュニケーション不足を防ぐための対策が必要です。

時間管理や納期に対する意識の差異

日本では時間管理や納期の厳守が非常に重要とされますが、他国では多少の柔軟性が求められる場合もあります。この意識の違いが業務の進捗に影響を与え、納期遅れや品質問題を引き起こすことがあります。

報告・連絡・相談(報連相)の習慣の違い

日本の職場文化では、報告・連絡・相談(報連相)が非常に重要とされていますが、この習慣が十分に理解されていない場合、特定技能生が問題の早期発見や解決に至らないことがあります。報連相をしっかりと行うことで、問題を未然に防ぐことができるため、特定技能生にはこの文化をしっかりと理解させることが求められます。

これらの価値観や意識のずれを克服するためには、受け入れ企業側がしっかりと文化の違いを理解し、積極的に指導・サポートを行うことが重要です。また、実習生も日本の職場文化に適応するための研修や教育が必要となります。

生活ルールの違いによる近隣トラブル

特定技能生が日本に滞在する中で、生活習慣の違いから近隣住民との間にトラブルが発生することがあります。特に、文化や生活習慣に関する認識の違いが、地域住民との摩擦を生んでしまうことがあるため、注意が必要です。以下に、具体的な事例を挙げます。

ゴミ分別ルールの不遵守

日本ではゴミの分別が厳格に行われており、各地域で細かくルールが決められています。しかし、特定技能生が慣れないうちは、分別方法が分からなかったり、地域特有のルールに不安を感じることがあります。このような誤解がトラブルの原因となり、地域住民との関係を悪化させることがあります。

深夜の騒音問題

日本では夜間の静けさが重要視されていますが、特定技能生が夜遅くまで働いていたり、生活音に無頓着だったりすると、近隣住民に迷惑をかけることがあります。特に、住宅街では、音に敏感な住民が多いため、深夜の騒音が問題視されることがあります。

共有スペースの使用方法に関する認識の違い

アパートや共同住宅では、共有スペースの使用に関するルールが存在します。日本では、共用部分をきれいに保つことや、他の住人と協力して生活することが求められますが、特定技能生はその重要性を理解していないことがあり、共有スペースでの行動がトラブルの原因となることがあります。

生活マナーに関する文化的な相違

日本特有の生活マナー、例えばお辞儀の仕方や食事のマナー、公共の場での態度についての違いがトラブルの原因になることもあります。文化的背景の違いから、無意識のうちに地域住民との衝突が生まれることがあるため、事前に文化に関する教育や指導が重要です。

これらの問題を防ぐためには、特定技能生に対して日本の生活習慣やマナーについての研修を実施し、生活ルールをしっかりと理解させることが必要です。また、地域住民への理解を深めてもらうための配慮も重要です。

特定技能生がすぐに転職するリスクは?

特定技能生の転職は受入企業にとって大きなリスクとなり得ます。転職が行われると、企業は新たな労働力を確保するための時間とコストをかける必要が生じ、安定した労働力の確保が困難になることがあります。そのため、特定技能生の転職には、一定のルールや条件が設けられていますが、実際の運用にはいくつかの問題が指摘されています。

特定技能生の転職要件

特定技能生が転職を行う場合、以下の要件を満たす必要があります。

同一の業種内での転職に限定される

転職先の業種は、元の職場と同じでなければなりません。これにより、特定技能生が転職後もその技能を活かせるように制約が設けられています。但し、特定技能生が転職先で新しい業種に従事するためには、その業種に関連した技能や資格を持っている必要があります。具体的には、元の業種で得た技能や知識を活かしながら、新しい業種でも適用できると認められれば、転職が可能となります。

一部の場合、新しい業種での資格取得や試験合格が求められることもありますが、特定技能生は新しい分野でも専門的な技能を持って仕事を続けることができます。転職に関しては、労働市場での流動性を高め、技能の向上を促す一方で、業界内の適正な技能移転を保つために厳格なルールが設けられています。

「転職されてしまうリスクがある」という部分についても、特定技能生が業種を変更する場合、転職先で新たに試験を受け、合格する必要があるため、転職後に未経験の分野に適応できないリスクが低減されます。しかし、転職の手続きが不適切に行われると、転職先の業種での技能不足などが問題となり得るため、慎重な取り扱いが求められます。

受入機関の変更が認められる正当な理由が必要

転職を希望する場合、その理由が正当である必要があります。例えば、労働環境が劣悪である、賃金が契約通りに支払われないなど、企業側の責任に起因する問題が理由として認められます。

支援計画の継続性が確保されること

転職後も、支援計画が継続して実施されることが求められることで、転職先での生活や業務が円滑に進むように支援体制が整えられます。在留資格の変更手続きが必要で、転職をする場合、新しい雇用主が特定技能生に対する在留資格を変更する手続きを行う必要があり、転職後も合法的に働けるような状況が確保されます。

これらの要件は特定技能生の転職に一定の制限を加えることで、安易な転職を防ぎ、労働市場での安定性を確保するために設けられています。しかし、実際には企業や労働者双方にとって転職が頻繁に発生する場合があり、問題も多く指摘されています。

参照元: 出入国在留管理庁 「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出」

特定技能生が転職を考える理由

特定技能生が転職を考える背景には、いくつかの要因が存在します。これらの要因は、労働環境や給与面に関する不満から発生することが多く、転職を決断する重要な要素となっています。以下に挙げるポイントが、特定技能生が転職を考える主な理由です。

賃金水準への不満

同業他社との給与格差

特定技能生は、同じ業界内で他の企業と比較して給与が低いと感じることがあり、この不満が転職を考える大きな理由となります。

残業代や各種手当の未払い

残業が多いにも関わらず、適切に残業代が支払われない場合、給与に対する不満が高まり、手当が支払われない場合、特定技能生の生活に大きな影響を及ぼします。

昇給機会の不足

昇給がない、もしくは昇給の基準が不明確な場合、長期的なモチベーションを保つのが難しくなります。

労働環境の問題

過重な労働負担

過剰な労働時間や過酷な作業環境が続くと、特定技能生の体力や精神状態に負担がかかり、転職を考える要因となります。

休日取得の困難さ

休暇を取得することが難しい場合、心身のリフレッシュができず、労働意欲の低下を招き、転職を考える一因になります。

職場での人間関係のストレス

職場での人間関係のトラブルや職場の雰囲気が悪い場合、ストレスが積み重なり、転職の決断に繋がることがあります。

キャリア発展の機会不足

技能向上の機会が限られている

仕事を通じてのスキルアップの機会が少ない場合、自分の成長を実感できず、転職を考えることが増えます。

将来的な待遇改善の見通しが不明確

将来的に給与や待遇が改善される見込みがない場合、安定した収入を得られないと感じ、転職を検討する特定技能生が多くなります。

専門性を活かせない業務内容

自分の専門性や得意な分野を活かせない仕事に従事している場合、自身のキャリアに対する不満が増し、転職に繋がります。実態調査によると、転職を考える特定技能生の約70%が給与面での不満を主な理由として挙げており、次いで労働時間や職場環境に関する不満が多く報告されています。これらの要因を解決することが、特定技能生の定着を促進し、企業にとっても長期的な人材確保に繋がる可能性が高くなります。

特定技能生はすぐに転職するのか?

特定技能生が転職を考える場合、その実態にはいくつかの傾向が見られます。特定技能生が転職を選択する理由には、労働条件や職場環境の問題が関わっていますが、転職率には時間と条件による違いがあります。以下のポイントが特に重要です。

入社後1年以内の転職率は比較的低い(約10%)

初めの1年は、新しい環境に慣れる時期であり、転職を考える特定技能生は少ない傾向にあります。この期間中は業務に慣れ、生活基盤も整い始めるため、転職を考えるほどの不満が生じにくい時期です。

2年目以降、転職率が上昇

特に2年目以降、転職を考える特定技能生が増える傾向にあります。その背景には、次のような条件が影響しています。

労働条件が業界平均を下回る場合

賃金の低さや長時間労働など、他の企業の労働条件と比較して不満が高まることがあります。

職場環境の改善が見られない場合

労働環境に改善が見られない場合、特定技能生は転職を検討しやすくなります。

より良い条件の求人が増加する場合

他の企業からより良い条件の求人が増えると、転職意欲が高まります。

転職を抑制する要因

それでも転職に踏み切らない特定技能生も多いです。以下の要因が転職を抑制しています。

転職手続きの煩雑さ

転職には新たな手続きや書類作成が必要で、特に言語の壁や手続きの複雑さが障害となります。

新しい職場環境への適応不安

転職先での新しい環境への適応に対する不安が転職をためらわせる要因となっています。

現在の職場での人間関係や生活基盤

転職後に再びゼロから人間関係を構築することへの不安や、生活基盤が不安定になることを避けたいと考える特定技能生も多いです。これらの傾向から、特定技能生が転職を考えるタイミングや理由は多様ですが、特に2年目以降に転職を選択する特定技能生が増えることがわかります。

特定技能生の適性な給与は?

給与は特定技能生の定着率や職務満足度に大きく影響します。特定技能生にとって適切な給与が支払われることで、仕事に対するモチベーションを維持でき、長期的な雇用契約が結ばれる可能性が高まります。給与水準が低すぎると、仕事への意欲が低下し、転職や失踪といった問題が発生するリスクが高くなります。そのため、企業は特定技能生に対して、業種や仕事内容に見合った適正な給与を支払う必要があります。

特定技能生の適正給与水準

特定技能生の給与水準は、業種ごとに異なりますが、各業界における実態を以下に示します。

– 製造業:月給22万円~26万円(残業代含む)

– 建設業:月給25万円~30万円(残業代含む)

– 介護分野:月給21万円~25万円(夜勤手当含む)

– 農業分野:月給19万円~23万円(住宅手当含む)

これらの給与水準は、次のような要素に基づいて決定されています。

– 地域の最低賃金:特定技能生が勤務する地域の法定最低賃金に準じた給与水準。

– 日本人労働者との比較:同業種の日本人従業員と比較して、適正な給与設定が求められます。

– 手当や社会保険:残業手当や深夜手当、住宅手当、交通費などが給与に加算されることが多いです。

– 業務内容や労働時間:仕事の内容、勤務時間の長さに応じて給与が調整されます。

これらの給与設定が適切でない場合、特定技能生は職場を離れたり、待遇の良い他の職場を求めて転職する可能性が高くなります。

そのため、企業側は競争力のある給与設定を行い、特定技能生が長期的に働き続けられる環境を整えることが重要です。

参照元: 厚生労働省「令和5年外国人雇用実態調査の結果を公表します」

特定技能生の給与の決め方

特定技能生の給与設定は、日本人労働者との平等な扱いや業界の給与水準を考慮する必要があります。以下は、給与を決める際の主な基準です。

日本人と同等以上の賃金かつ最低賃金

特定技能生は、同じ業務を行う日本人労働者と同等以上の給与が支払われるべきです。これは、外国人労働者の労働条件を公平に保つために重要です。また、最低賃金法を遵守し、地域別最低賃金を下回らないようにすることが求められます。

業界標準の給与水準との整合性

特定技能生の給与は、業界全体の標準給与水準と整合性が取れていることが望ましいです。各業界によって給与の平均値は異なり、例えば製造業や建設業では比較的高めの給与設定が求められるので、業界内での競争力を維持し、適切な人材を確保することができます。

経験年数や技能レベルの考慮

特定技能生の経験年数や技能レベルを考慮した給与設定が必要です。特定技能1号であれば、基本的なスキルを持つことが前提ですが、特定技能2号に移行する際にはさらに熟練した技能が求められるため、給与もそれに応じて上昇するべきです。給与設定には日本の労働市場の実態や法律を反映させることが求められます。

特定技能生から給与交渉を受けた場合の対応

特定技能生との給与交渉は、職場の信頼関係を保ち、特定技能生のモチベーションを維持するために重要なプロセスです。給与交渉においては、以下の点を踏まえて適切に対応することが求められます。

特定技能生の技能レベルと貢献度を評価する。

特定技能生がどれだけの成果を上げているか、どのようなスキルを持っているかを基に、公平に評価します。給与の決定には、ただ単に労働時間だけでなく、その成果や貢献を正当に反映させることが重要です。

昇給の基準や評価方法を明確に示す。

昇給の基準や評価方法を特定技能生に分かりやすく伝え、彼らの仕事へのモチベーションを高めることができます。特定技能生は自分の成長に応じて適切な報酬を得られるという安心感を持ち、長期的に働く意欲を維持できます。

同業他社との給与水準を比較する。

特定技能生から給与交渉を受けた場合、業界内での給与水準や他の企業との比較を考慮することが大切です。特定技能生の給料が他社と比べて低すぎる場合、転職を考えさせるリスクがあるため、適切な給与を提供することが求められます。

特定技能生の生活実態を考慮する。

特定技能生が日本で生活する際のコストや生活環境を考慮し、給与設定を行うことも重要で、特に都市部と地方で生活コストが異なるため、地域ごとに適切な給与を設定し、生活の安定を支援することが求められます。給与交渉は企業側と特定技能生の間で信頼関係を築く絶好のチャンスでもあります。公平で透明性のある交渉を行うことで、双方にとって満足のいく結果を生むことが可能です。

特定技能生の問題に受入企業はどう対応すべきか?

特定技能生との円滑な関係構築には、受入企業側の積極的な取り組みと体制整備が不可欠です。単なる労働力の確保という視点を超えて、外国人材の育成と定着を重視した包括的なアプローチが求められていて、特に、言語や文化の違いに配慮した職場環境の整備、明確な評価制度の確立、そして継続的な支援体制の構築が重要となります。これらの取り組みは、特定技能生の定着率向上だけでなく、企業全体の組織力強化にもつながります。

特定技能生が働きやすい環境を整える

特定技能生が働きやすい環境を整えることは、彼らの職場への適応を促進し、企業の生産性を向上させるための重要なステップです。以下の要素を取り入れることで、特定技能生の満足度と定着率を高めることができます。

物理的な職場環境の改善

清潔で快適な作業環境を提供することは基本です。安全対策を徹底し、作業スペースが広く、適切に照明が設置されていることを確認しましょう。

心理的な安全性の確保

特定技能生が安心して働けるよう、職場でのハラスメントを防止するためのポリシーを策定し、問題があった場合には迅速に対応できる体制を整えます。また、労働時間や休暇についても過度の負担がかからないよう配慮します。

多言語での案内表示の設置

言語の壁を越えるため、重要な案内や業務マニュアルを多言語で提供の上、特に日本語に不安を持つ特定技能生に対して、必要な情報を理解しやすい形で伝えることが重要です。

相談窓口の設置とメンター制度の導入

特定技能生が問題を抱えた際に相談できる窓口を設け、精神的なサポートを提供します。また、特定技能生に対してメンターをつけて、日本人従業員と積極的に交流できる機会を作り、職場内のコミュニケーションを促進します。

日本人従業員との交流機会を設ける

異文化交流を深めるために、日本人従業員との交流イベントを開催し、職場の仲間として一体感を高めることが効果的です。文化的な違いを理解し合うことで、職場の雰囲気が良くなり、特定技能生も安心して働ける環境が整います。これらの取り組みにより、特定技能生が快適に働ける環境が整い、業務効率の向上と共に、特定技能生の定着を図ることができます。

トラブル発生時の対処法を事前に取り決める

予期せぬトラブルに対して、迅速かつ適切な対応を行うためには、事前の準備が不可欠です。企業側は、特定技能生と共に円滑に業務を進めるために、以下のような対応策を講じておく必要があります。

トラブルのパターンを洗い出す

まず、発生する可能性があるトラブルを予測し、具体的な事例を挙げて対応方法を検討します。例えば、言語の誤解や文化的な違いによる衝突、労働条件に関する不満、または職場内での人間関係のトラブルなどが考えられます。

対応手順を明確化する

各種トラブルに対して、どのような手順で対応するかを事前に文書化しておきます。問題が発生した際には、誰がどのように対応するのか、対応の流れを組織全体で確認することで、迅速に処理することが可能です。

言語サポートの提供

言語の壁は特定技能生とのトラブルの大きな要因となるので、通訳サービスを提供することや、相談窓口を多言語対応にすることで、特定技能生が不安を感じずに問題を伝えることができます。また、業務に関連するマニュアルや指示を多言語化することで、誤解を減らすことが可能です。

責任者や連絡体制の設置

トラブルが発生した際に、誰が責任を持ち、どのように連絡を取り合うかを明確にしておくことが重要です。例えば、担当者を指定して、トラブル対応の指示を受けた際に素早く動けるように準備しておきます。これにより、企業側と特定技能生の両者が冷静に対応できます。

これらの準備を行うことで、特定技能生が直面する可能性のある問題に対して、迅速かつ効果的に対応することができ、円滑な業務運営を支えることができます。また、事前に対処法を整えておくことで、特定技能生が安心して働ける環境を作ることにもつながります。

日本企業で求められる働き方やビジネスマナーについて研修する

日本の企業文化やビジネスマナーに関する理解は、特定技能生が日本で働く上で非常に重要です。これらの文化的要素に対する理解を深めることで、特定技能生は職場環境により適応し、効率的に働くことができるようになるので、研修プログラムを適切に提供することが、特定技能生のスムーズな職場適応を支える一助となります。

ホウレンソウ(報告・連絡・相談)

日本の職場では、ホウレンソウ(報告・連絡・相談)が非常に重視されています。この概念は、特定技能生が業務を進める中で問題や進捗を迅速に上司や同僚に報告し、適切な連絡と相談を行うために重要な為、研修でこの基本を学ぶことで、特定技能生は業務の効率を上げ、円滑なコミュニケーションを取ることができます。

時間管理の重要性

日本の企業では、時間厳守が強調されます。定時に出勤し、仕事を期限内に終わらせることが期待されているので、特定技能生に対しては、時間管理を徹底するためのトレーニングが必要です。例えば、出勤時間や納期管理について、事前に具体的な例を使って説明し、実際の業務での適応を促進します。

チームワークの考え方

日本の職場では、チームワークや協力が重要な価値観とされているので、個人の仕事だけでなく、チーム全体の成果が重視されます。研修では、特定技能生がチームの一員として円滑に協力できるよう、チーム内での役割分担やコミュニケーション方法について学ぶことが大切です。

定期的なフォローアップ

研修は一回限りではなく、特定技能生が学んだ内容を実際の職場で活かせるように、定期的にフォローアップを行います。研修後に特定技能生が直面した課題や疑問点を再確認し、追加の指導を行うことで、理解が深まり、職場での問題を早期に解決できるので、特定技能生は日本の企業文化に適応し、業務をスムーズに進めるためのスキルを習得できます。定期的なフォローアップにより、特定技能生が継続的に成長し、企業にとって貴重な戦力となることが期待されます。

特定技能制度の内容を理解する

特定技能制度を適切に運用するためには、受入企業がその内容を十分に理解し、最新の法的要件を把握していることが不可欠です。特に、在留資格の更新手続きや各種届出義務などの法的な要素について、漏れなく対応することが求めらるので、企業がこの制度を円滑に運営するためには、どのような点に注力すべきか、具体的な内容を説明します。

在留資格の管理

特定技能生の在留資格には、更新手続きや転職に関するルールが存在し、企業は、特定技能生の在留資格の更新期限を把握し、適切なタイミングで手続きを行う必要があります。また、特定技能生が転職する際には、特定技能制度に則った手続きを行うことが求められます。

届出義務の理解

特定技能生を受け入れた企業には、労働条件に関する届出を行う義務があります。例えば、給与の支払い方法や労働時間の管理、福利厚生の状況など、各種情報を定期的に届け出る必要があります。この届出が不十分であると、法的な問題が発生する可能性があるため、正確かつ迅速な対応が求められます。

法的義務の徹底

企業は、特定技能制度における各種法的義務を遵守しなければなりません。これは、企業が行う雇用契約の内容や労働条件に関する説明責任を含むので、適切な契約書の作成、労働条件の確認、そしてその履行が確実に行われるように管理することが重要です。

組織全体での運用体制

制度の理解は、人事担当者だけでなく、現場の管理職や指導者にも浸透させる必要があります。特定技能生の指導や評価を行う現場の管理職が制度を理解していないと、実務上の問題が生じやすくなるので、組織全体で制度を理解し、適切に運用できる体制を整えることが求められます。これらの要素をしっかりと把握し、運用することで、特定技能生が円滑に働き続け、企業の運営もスムーズに進むことが期待されます。

業務指示や会話の意味を理解しているか丁寧に確認する

特定技能生との効果的なコミュニケーションを図るためには、業務指示や会話の意味を特定技能生が正確に理解しているかを丁寧に確認することが重要です。特に日本の職場文化では、言語や非言語のコミュニケーションにおいて誤解が生じやすいため、理解度の確認を徹底し、問題を未然に防ぐための対策が必要です。

業務指示の確認方法

業務上の重要な指示については、特定技能生に対して指示内容を復唱してもらうことを推奨します。復唱を通じて、特定技能生が正しく理解したかを確認し、誤解を避けることができるので、特に難解な作業や新しい業務を指示する際に有効です。

非言語コミュニケーションへの配慮

日本では非言語コミュニケーション、特に表情や身振り、さらには「空気を読む」文化が強く影響します。特定技能生が文化的にこれらを理解していない場合、業務に支障をきたすことがあるので、業務指示を出す際には、言葉だけでなく、非言語的なサインやボディランゲージを適切に説明し、文化的な誤解を防ぐよう配慮しましょう。

定期的な面談での確認

業務の進捗確認だけでなく、定期的に面談の機会を設け、特定技能生が抱える課題や不安を共有できる環境を作ります。特定技能生が日本の職場文化にうまく適応できているか、また生活面での問題がないかをオープンに話し合うことができ、相互理解が深まります。

オープンなコミュニケーション文化の醸成

特定技能生が疑問を感じたときに気軽に質問できる環境を提供することが、誤解や問題を早期に解決する鍵となります。また、フィードバックを双方向で行い、特定技能生の意見も尊重することが、職場の調和を保つために重要な為、特定技能生の業務への理解度を高め、職場のコミュニケーションの質を向上させることができます。

まとめ

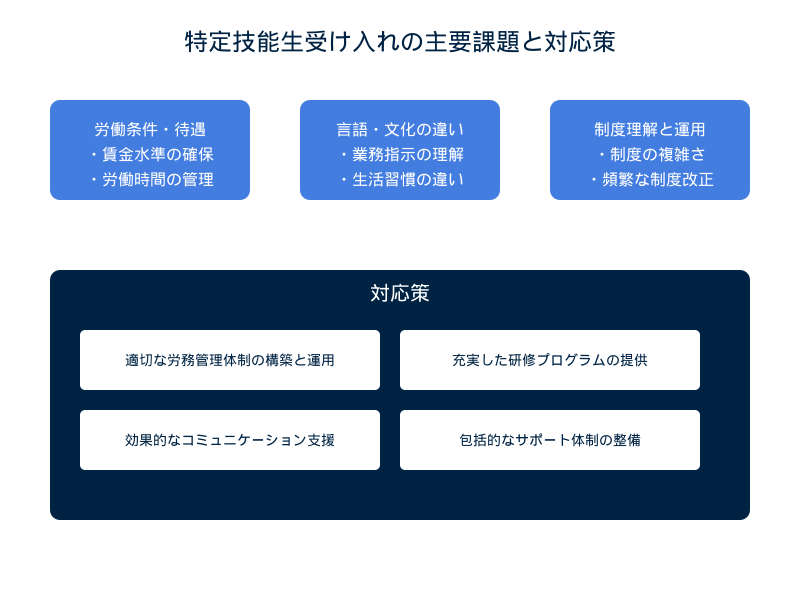

特定技能生の受け入れは、日本の労働市場において重要な役割を果たしています。本記事で詳しく見てきたように、この制度には多くのメリットがある一方で、様々な課題や問題点も存在するので、これらの課題に適切に対応し、持続可能な外国人材の受け入れを実現することは、企業の成長と日本経済の発展にとって極めて重要です。

特定技能生の受け入れにおける主要な課題は、大きく3つに分類されます。

第一に、労働条件や待遇に関する問題です。適切な賃金水準の確保や労働時間の管理など、基本的な労務管理の徹底が求められています。そして第二に、言語や文化の違いに起因するコミュニケーションの問題です。これには、業務上の指示の理解から日常生活における習慣の違いまで、幅広い課題が含まれます。最後に第三として、制度理解と運用に関する問題です。特定技能制度の複雑さや頻繁な制度改正により、適切な対応が困難となっているケースが見られます。

これらの課題に対処するためには、具体的には、以下の取り組みが重要となります。

1. 適切な労務管理体制の構築と運用

2. 充実した研修プログラムの提供

3. 効果的なコミュニケーション支援の実施

4. 生活支援を含めた包括的なサポート体制の整備

5. 制度理解の深化と最新情報の把握

特に重要なのは、これらの取り組みを単発的な対応ではなく、継続的な改善プロセスとして位置づけることです。特定技能生との定期的な対話を通じて課題を把握し、必要な改善を行っていく姿勢が求められ、また、受入企業単独での対応には限界があることも認識する必要があります。

関係機関や地域社会との連携を強化し、外国人材の受け入れに関する知見やリソースを共有することで、より効果的な支援体制を構築することができます。特定技能生の受け入れは、日本の産業界にとって避けては通れない課題ですが、適切な対応と継続的な改善努力により、外国人材と受入企業の双方にとって有益な関係を構築することは十分に可能です。

今後も、制度の更なる改善と企業の受入体制の強化が期待されます。